Die Bücher

Das Buch „Alle Männer sind Schweine“

Von Robert Sommer

Robert Sommer hat es schon wieder getan: Mit seinem achten Buch binnen sechs Jahren greift der bekannte Schriftsteller erstmals in eine aktuelle gesellschaftliche Debatte ein. „Alle Männer sind Schweine“ ist eine satirische Abrechnung mit der übertriebenen politischen Korrektheit. In bissigen Kapiteln wie „Ich bin geil“, „Quoten-Quatsch“, „Handbuch für eine gute Ehefrau“, „Warum wir die Deutschen hassen“ und „Die Tschuschen“ macht sich der in Nickelsdorf lebende Wiener in seiner gewohnt humoristischen Weise über die Auswüchse der Sprachpolizei lustig.

„Mir liegt die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sehr am Herzen. Genauso wie die Gleichstellung homosexueller Menschen und natürlich der Kampf gegen jede Form von Rassismus“, erzählt Sommer über seine Beweggründe, auf rund 200 Seiten gerade diese Kurzgeschichten zu schreiben. „Aber die erzwungene und oft maßlos übertriebene Wortwahl nützt nur den Gegnern der liberalen Demokratie.“ In seinem Vorwort schreibt er voller Motivation: „Das Pendel hat derart in die andere Richtung ausgeschlagen, dass es bereits im Eck ist. Wir leben miteinander in einer angsterfüllten Gesellschaft, in der ein gesundes Miteinander nicht mehr möglich ist.“ Und weiter: „Wir müssen die Errungenschaften hoch halten und die Auswüchse eindämmen. Dafür wurde dieses Buch geschrieben: ein Schwall satirischer Übertreibungen über die lächerliche politische Korrektheit, um die Ernsthaftigkeit dieser Anliegen zu verteidigen.“ Kurz gesagt: Wer sogar Winnetou-Bücher verbannt, liefert den Hetzern Argumente: Seht her, so weit haben wir es schon gebracht! Geht mit uns wieder zurück in die Vergangenheit!

Genau das will der Bestsellerautor verhindern.

Alle Männer sind Schweine

Robert Sommer

23,00 Euro | Hardcover

ISBN: 978-3-903989-44-3

© 2023 echomedia buchverlag

Erhältlich im Buchhandel und online bei

Thalia, Morawa, Amazon und Weltbild

Das Buch „Ein flotter Dreier: Satirisches Lustspiel“

Von Dieter Chmelar, Robert Sommer und Peter Rapp

Eine einzigartige Sammlung der besten Kolumnen, die Dieter Chmelar, Peter Rapp und Robert Sommer im „WIENER BEZIRKSBLATT“ und im „vormagazin“ veröffentlicht haben. Ein Lustspiel der drei Star-Satiriker, ein heiter-historischer Rückblick auf die vergangenen Jahre, eine Pflichtlektüre für alle Freunde des gepflegten Humors.

Ein flotter Dreier: Satirisches Lustspiel

Dieter Chmelar | Robert Sommer | Peter Rapp

14,90 Euro

ISBN: 978-3950528008

Erhältlich online bei

Amazon

Das Buch „Wie man unverschämt reich & berühmt wird“

Ein satirischer Ratgeber

Von Robert Sommer und Christian W. Mucha

Wenn sich eine Verlegerlegende und ein Bestsellerautor zusammentun, dann sorgt das garantiert für Zündstoff – der umschwärmte Society-Liebling Christian W. Mucha auf der einen Seite, der ehemalige Sport- und Adabei-Reporter auf der anderen:

Kaum einer kennt die österreichische Gesellschaft besser als die beiden –

gemeinsam sind sie ein literarisches Power-Duo!

In diesem Buch ist alles zu erfahren über die Tricks der echten und vermeintlichen Promis. Aber auch wie man reich und berühmt werden kann.

Ganz unverschämt natürlich.

Wie man unverschämt reich & berühmt wird

Robert Sommer und Christian W. Mucha

19,80 Euro | Hardcover

ISBN: 978-3903989-12-2

© 2021 echomedia buchverlag

Erhältlich im Buchhandel und

online bei Morawa | Thalia | Amazon | Weltbild

Das Buch „Der SexOH!loge!“

SATIRISCHES ZUM THEMA NUMMER EINS

von Bestseller-Autor Robert SOMMER

Doktor Sommer hat noch lange nicht genug: Nach dem „Promille-Doktor“, einer bissig-humorvollen Abrechnung mit seiner Heimat Österreich, und den „Doktor-Spielen“, in dem der satirische Kultautor seine Angst vor Arztbesuchen beschrieb, widmet sich der ehemalige Sportjournalist nun dem Thema Nummer eins – und damit ist nicht Fußball gemeint.

Als „SexOH!loge“ macht sich Sommer über alle Bereiche der Erotik wie Tantra, Tinder & Co. lustig – vor allem aber über sich selbst!

…etwa seine bitteren Erfahrungen beim „ersten Mal“ und beim Viagra-Kauf, mit Slow Sex und dem gemein-gefährlichen „Pentagramm“.

Neben dem Humor kommt in diesem Buch aber auch das Wissen nicht zu kurz: Im Anhang klärt Expertin Sandra König die Leserinnen und Leser fachlich auf und die „Methoden“ werden bewertet!

Coverbild und Karikaturen im Buch von Reini Buchacher (Karikaturist und Weltrekordhalter im Schnellzeichnen/Guinness).

Erhältlich im Buchhandel und

online bei Morawa | Thalia | Amazon | Weltbild

DER SEXOH!LOGE

Robert Sommer

19,80 Euro | Hardcover

ISBN: 978-3-903989-06-1

© 2020 echomedia buchverlag

Das Buch „Doktor-Spiele“

Ein literarisches Wechselspiel

von Robert Sommer und Sandra König

Ganz im Stile des großen Ephraim Kishon, beschreibt Robert Sommer wie er mit seinen Ängsten vor diversen Arztbesuchen, Diagnosen und Therapien umgeht. Diesmal ergreift der notorische Übertreiber aber die helfende Hand der bekannten Gesundheitsjournalistin Sandra König, die als kongeniale Partnerin zu den einzelnen medizinischen Fachgebieten jeweils absolute Topexperten interviewt hat.

„Doktor-Spiele“ mit Humor und Wissen gegen unsere Ängste!

Sandra König, Robert Sommer – Doktor-Spiele

176 Seiten | Hardcover

© echomedia buchverlag

ISBN 978-3-903113-66-4 | € 19,80

Überall im Buchhandel, bei Morawa, Thalia, Amazon und Weltbild erhältlich!

Das Buch „Goldrichtig“

Das brandneue Buch von Robert Sommer entstand gemeinsam mit einem wahrhaft herausragenden österreichischen Sportler, dem SEGEL-DOPPELOLYMPIASIEGER ROMAN HAGARA, wunderbar ergänzt mit exklusiven Bildern der Fotokünstlerin Sabine König.

Erstmals gibt ein österreichischer Sportstar, der zweifache Segel-Olympiasieger Roman Hagara, das Geheimnis preis, wie jeder Mensch ein erfolgreiches, aber vor allem ein glückliches Leben führen kann.

„Goldrichtig“ ist nicht nur ein sportliches,

sondern auch ein philosophisches und ganzheitliches Buch.

Robert Sommer, Sabine König – Goldrichtig

Die Erfolgsformel des Doppel-Olympiasiegers Roman Hagara

ca 200 Seiten | geb. | 14,5 x 22 cm

© echomedia buchverlag

WG: 971 Sportlerbiographie ISBN 978-3-903113-61-9 | € 24,90

Überall im Buchhandel, bei Morawa, Thalia und Amazon erhältlich!

Das Buch „Promille-Doktor“ Die satirische Reise geht weiter! Nach dem Erfolg meines ersten Buchs „Im Irrenhaus – Plötzlich daheim“ erscheint bereits das zweite Werk: „Promille-Doktor“ ist erneut eine Sammlung heiter-bissiger Kurzgeschichten, wieder ganz im Stile des unvergessenen israelischen Humoristen Ephraim Kishon.

Diesmal geht´s um unsere Heimat Österreich! Wir sind ja keine Nation im klassischen Sinn: Uns fehlt das Verbindende wie eine eigene Sprache oder große Erfolge im Fußball. Eigentlich ist das Einzige, das wir gemeinsam haben, der Alkohol. Aber der hält uns wirklich zusammen.

Ich mache mich über die Neidkomplexe meiner Landsleute genauso lustig wie etwa über das Burka-Gesetz, das fast zur Festnahme dreier Clowns geführt hat, die „political correctness“ in meinem zweiten Wiener Gemeindebezirk, der ja früher ziemlich verrufen war, die heimische Bürokratie und die Wiener Kaffeehäuser. Vor allem aber über mich selbst!

Überall im Buchhandel, bei Morawa, Thalia und Amazon erhältlich!

Promille-Doktor

19,80 Euro | 200 Seiten | Hardcover

ISBN: 978-3-903113-47-3

© 2018 echomedia buchverlag

Leseproben aus meinem Buch „Promille-Doktor“

Meine Doktorarbeit

Wie reagiert ein Österreicher, wenn er vom Autounfall eines Landsmannes erfährt? Nicht etwa mit den Worten: „Wurde jemand verletzt?“ Oder: „Wie groß ist der Schaden?“ Sondern: „Was machst du jetzt ohne Führerschein?“

Die Logik, die in der Alpenrepublik vorherrscht, lautet nämlich: Man ist zu jeder Zeit sturzbetrunken. Die Möglichkeit, dass irgendjemand dem Alkohol nicht verfallen und dem Gesetz entsprechend nahezu nüchtern mit seinem Wagen unterwegs wäre, schätzen wir genauso groß ein wie die Chance, in diesem Jahrtausend noch Fußball-Weltmeister zu werden. Sie liegt etwa bei 0,1 Promille.

Dabei ist diese verzerrende Form der Bewusstseinsbewältigung möglicherweise gar nicht der einzige Charakterzug unseres Gemeinwesens: Wir unternehmen eigentlich alles, um trotz der gemeinsamen Sprache mit dem nördlichen Nachbarn irgendwie als eigene Nation durchzugehen. Vielleicht liegt die manchmal aggressiv wirkende Vehemenz unseres Bestrebens daran, dass wir in den entscheidenden Momenten der Geschichte diesen Staat gar nicht wollten und jetzt wegen dieses Verhaltens unter einem schlechten Gewissen leiden: Hätten uns die Sieger des Ersten Weltkrieges fuhrwerken lassen, wären wir ein Teil Deutschlands geworden. Und auch das Wiedererstehen der Republik nach dem Zweiten Weltkrieg war viel mehr ein Wunsch der alliierten Gewinner als die Folge eines breiten Aufstandes gegen die Besatzer. Unser Widerstand gegen die Nazis beschränkt sich, historisch gesehen, darauf, dass wir nachher auf die Piefkes schimpften. Und dass wir sie bei der Fußball-WM in Cordoba besiegt haben. Der Beitrag zur Befreiung wird daher außerhalb unserer Grenzen als eher überschaubar empfunden.

Diese kritische Haltung der anderen ist auch der Grund, warum wir immer mehr zusammenrücken: Wir lästern über die unsympathischen, überheblichen und größenwahnsinnigen Deutschen und haben sogar einen Sport erfunden, in dem wir sie nicht nur einmal, sondern regelmäßig schlagen (Den Haken, dass die bei Schirennen eigentlich gar nicht so richtig mitmachen, empfinden wir als böswillige, germanische Agitation!). Wir hegen natürlich auch gewisse Ressentiments gegenüber allen anderen Ausländern, aber wer das als Fremdenfeindlichkeit bezeichnet, versteht das rot-weiß-rote Wir-Gefühl nicht: Wir hassen uns nämlich auch selbst! Wir sind keine Rassisten, sondern Menschenfeinde. Jeder Österreicher ist davon überzeugt, dass Neid die Hebamme bei der Geburt einer Nation ist: Der erfolgreiche Landsmann von nebenan gilt als abscheulichster Feind, die Intrige als schärfste Waffe. Vor allem bei Begräbnissen werden als akustische Grab-Beigaben gerne schäbige Gerüchte verbreitet. Uns verbindet eine gewisse Morbidität, kein anderes Volk zieht es bei Familienausflügen derart oft mit riesiger Begeisterung zu wunderschön dekorierten Friedhöfen – trotzdem geben wir Millionen Euro für Psychotherapien aus, weil wir den Tod genauso fürchten wie das Leben. Wir lassen uns bei unzähligen Sitzungen von Seelenklempnern schmerzhafte Löcher in unser Unterbewusstsein bohren, obwohl wir doch genau wissen: Das ist ohnehin nur eine Erfindung von pseudo-akademischen Spinnern! Wir hassen unsere Bürokratie, haben sie aber derart aufgeblasen, um allen anderen Nationen zu dokumentieren: Seht her, wir lieben diesen Staat! Jetzt endlich lieben wir ihn!

Die innere Zerrissenheit empfinden wir als Existenzberechtigung für uns als Volk: Wir sind stolz auf unsere Demokratie, huldigen aber internationalen Diktatoren, weil die so schön stark sind. Moslems lehnen wir aus Prinzip ab, ganz speziell die eingewanderten, bedienen uns aber ihrer Potenz, um nicht völlig auszusterben. Wir mögen eben keine Kinder, ganz klar, sondern vielmehr Tiere, vor allem, wenn sie paniert sind. Keine Nation ernährt sich derart ungesund, nicht einmal die verschworene Burger-Gemeinschaft namens Amerika – jedes fette, in Öl triefende Wiener Schnitzel mehr zum Abendessen und möglichst viel Alkohol dazu erlöst uns schließlich früher als geplant vom irdischen Dasein. Unser ganzes Leben als Nation ist ein Warten auf das Ende.

Es fühlt sich an wie auf einem Flughafen: Dort trinkt man ja auch ein Gläschen, bis die Reise los geht. Nichts anderes machen wir auch: Wir sind ein Volk von Mystikern. In der Ganzheitsmedizin gilt die Leber als das Organ, das für die Kontakte zu den geistigen Führern zuständig ist. Wenn wir uns also betrinken, dann beten wir. Hohe Gamma-GT-Werte als logische Folge dieser Exzesse sind nicht nur der Ausdruck einer ausgeprägten Spiritualität, sondern auch genetisches Merkmal des österreichischen Menschen: Daher werden trotz aller Proteste der Europäischen Union und des Vatikans bei uns bald Kirchen zu Ehren vom Gspritzten Gustl in ewiger Erinnerung an den unsterblichen „Heiligen“ errichtet, unseren hoch verehrten Lieben Augustin. Das alles und vieles mehr können Sie hier in dieser wissenschaftlichen Analyse über unser Vaterland lesen, einer Dissertation gleich, die ganz sicher kein Plagiat ist: Auf solche Ideen ist nämlich noch niemand gekommen. Diesen Titel kann mir niemand aberkennen: Doktor Sommer, Gelehrter der gesamten Promille-Kunde. Bravo!

„Und was machst du jetzt ohne Führerschein?“, fragte mich mein alter Schulfreund Thomas tatsächlich, als er hörte, dass ich beim unaufmerksamen Linksabbiegen einen Radfahrer vom Sattel geschubst hatte. Der angesehene Spitzenjurist, der mittlerweile sogar im Verfassungsgerichtshof sitzt, ging natürlich davon aus, dass mir die Polizei dieses Dokument wegen eines zu hohen Alkoholanteils im Blut abgenommen hatte. Umso überraschter wirkte er, als ich trocken erwiderte, dass ich zum Zeitpunkt des Unfalls unter einer unangenehmen Magenverstimmung gelitten hätte und daher drei Tage völlig nüchtern gewesen wäre: Es wird wohl nur eine geringe Verwaltungsstrafe geben, schließlich ist ja niemand verletzt worden.

Seitdem warte ich, Promi-Doktortitel hin oder her, auf dem Flughafen in Wien-Schwechat auf meine Abschiebung nach Afghanistan. Ein von Amtswegen angeordneter Gen-Test hat eindeutig ergeben: Ich kann kein echter Österreicher sein!

Herr Ober, bitte!

Eigentlich würden wir in unserer Bundeshauptstadt gar keine Psychotherapeuten benötigen! Kellner in Wiener Kaffeehäusern sind nämlich nicht nur hervorragend ausgebildete Fachkräfte, sondern auch sensible Mitmenschen: offen für sämtliche Sorgen ihrer Gäste, Seelen-Masseure in allen Lebenslagen, freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit und absolut kompetent in allen Beratungsfragen bezüglich der kulinarischen und lukullischen Köstlichkeiten ihres Etablissements. Diese Helden des Alltags haben nur ein Problem: Sie sehen einen nicht.

Medizinische Analysen wollen einen kollektiv hohen Astigmatismus, eine Verkrümmung der Hornhaut im Auge einer Banane gleich, als Ursache dafür erkennen. Deutsche Tourismus-Experten, also der natürliche Feind des heimischen Gastronomen, sprechen wiederum von einer angeborenen Arroganz. Fix angestellte Psychotherapeuten der mächtigen Ober-Gewerkschaft erklären das Verhalten hingegen mit dem immensen Druck, der auf den Mitgliedern dieser wichtigen Berufsgruppe lastet. Man stelle sich einmal vor, eine Sachertorte würde ohne Schlag serviert werden! Das käme in unseren Breitengraden dem Untergang des Abendlandes gleich, wobei dem nicht-österreichischen Leser gesagt sei: Hierbei handelt es sich nicht um einen schmerzhaften Fausthieb als Begleiterscheinung zum beliebten Wiener Schokolade-Backwerk, sondern um köstliche Sahne. Das Fehlen derselben würde allerdings den Geschmacksnerv auch ziemlich schmerzen.

Echte Wiener Kaffeehaus-Besucher wie ich benötigen diese Ursachenforschung natürlich nicht – denn wir wissen ja, aus welchem Kreis sie stammt: von Personen, die ihre Rolle in besagten Institutionen unserer Bundeshauptstadt völlig falsch einschätzen, in der geradezu skurrilen Annahme, grundlos bedient zu werden. Ein Kellner ist doch kein Sklave. Das ist der Gast.

Als Höhepunkt ausländischer Selbstüberschätzung empfand ich den Besuch einer zehnköpfigen italienischen Reisegesellschaft, die beim Betreten eines Cafés am Ring nur grüßte, ungefragt Platz nahm und schon nach einer halben Stunde das Personal belästigte. „Signore, per favore“, bettelte ihr Anführer und deutete verzweifelt auf eine Melange am Nebentisch, die er und seine Spießgesellen wohl auch bestellen hätten wollen. Dieses krause Ansinnen berührte nicht einmal die schicke Smokingmasche des Obers, die sich beim Vorbeihuschen an den welschen Eindringlingen ein wenig im Fahrtwind Richtung Küche drehte. Sein schneidiger Träger wandte sich nämlich einem Kollegen zu, mit dem es etwas Entscheidendes zu besprechen galt: Schließlich stand an diesem Abend die Fußball-Champions-League auf dem Programm. . .

Aber nicht nur artfremde Wesen, also Urlauber, auch viele Einheimische haben noch immer nicht verstanden, wie man eine funktionierende Beziehung in einem Kaffeehaus aufbaut: Der Urologe von nebenan, ein hoch angesehener Privatmediziner mit astronomischen Honoraren, wollte sich die Aufmerksamkeit allein durch pure Geldzuwendungen erkaufen, indem er den Kellnern immer wieder ein fettes Trinkgeld versprach. Doch er konnte nie zahlen, weil er nichts bekam. „Sofort, Herr Doktor, bin gleich bei Ihnen“ – mit diesen Worten wurde er stets abserviert. Aber auch mein Freund Benjamin scheiterte: Er erkannte zwar das Herrscher-Diener-Prinzip völlig an, akzeptierte auch seine Rolle, prostituierte sich aber dabei zu sehr. Nach einer neunzigminütigen Wartezeit fiel er nämlich weinend auf die Knie, erhaschte gerade noch den Rockzipfel des vorbeischreitenden Gebieters und flehte inbrünstig: „Bitte, ich habe so einen Durst, bitte, ein kleines Bier, dann bin ich sofort wieder weg.“ Aber ihm wurde höchstens Verachtung eingeschenkt.

Auf meinem Tisch stand hingegen das gewünschte Glas Cabernet und daneben der bestellte Teller mit einem getoasteten Lachsbrötchen. „Alles in Ordnung bei Ihnen?, fragte Kellner Herbert höflich. Und Benjamin starrte mich fragend an: „Sag, wie machst du das?“

Ganz einfach: Ein Kaffeehaus ist kein Bordell – die offen zur Schau getragene Unterwerfung gilt als unerwünscht. Man zieht hier Diskretion vor. Mein lieber Benni, klärte ich ihn auf. Hast du nicht gesehen, wie ich beim Reingehen Blickkontakt mit allen Mitarbeitern aufgenommen habe? Und dann ein kurzes Kopfnicken meinerseits, das so viel bedeutet wie: Alles erledigt. Das genügt.

„Das genügt?“

Natürlich! Ober Franz hatte vor kurzem einen Autounfall, den Wagen habe ich in der Früh zum Mechaniker schleppen lassen und natürlich die Rechnung übernommen. Sein Kollege Josef hat einen Sohn, dem in der Schule der Deutsch-Unterricht einige Probleme bereitet – ihm habe ich am Vormittag kostenlos Nachhilfe gegeben. Ober Herbert ist ein großer Fußballfan, ihm habe ich zwei VIP-Tickets für das nächste WM-Finale besorgt. Herr Ulrich besitzt eine riesengroße Wohnung im ersten Bezirk, die habe ich schon gestern geputzt – da darfst du keinen falsch verstandenen Stolz zeigen. Und Ober Karl, naja, der fühlt sich zurzeit ein bisschen einsam: Ihn habe ich morgen ins beste Restaurant der Stadt zum Abendessen eingeladen. Und jetzt kann ich hier als willkommener Gast sitzen. Siehst du? So einfach ist das!

„Grandios“, schwärmte mein Freund. „Du bist wirklich der Größte! Bestellst du, bitte, mit deinen tollen Beziehungen zum Personal ein kleines Bier für mich? Ich bin noch immer so durstig!“

Waaas? fauchte ich ihn an. Verstehst du noch immer nicht, wie das hier funktioniert? Mein Bonus ist für heute abgelaufen. Ein Kellner ist doch kein Sklave!

Der Harem im Stadion

Alle Umfragen bestätigen: Die Österreicher fürchten nichts mehr als eine Islamisierung ihrer Gesellschaft – dabei ist die wahre Gefahr, die zumindest den männlichen Teil der Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen sollte, die Liberalisierung dieser Religion. In Saudi-Arabien dürfen ja Frauen ab jetzt nicht nur Autofahren, sondern auch in Fußballstadien gehen. Man stelle sich vor, das Beispiel würde bei uns Schule machen . . .

Dabei ist das Sichtfeld der weiblichen Fans in Riad und Umgebung wegen des Tragens des Fan-Utensils namens Burka deutlich eingeschränkt: Durch den engen Sehschlitz können spielentscheidende Szenen wie das lockige Haar von Stürmer Ismail oder die strammen Oberschenkel des Verteidigers Samir nicht sofort registriert und besprochen werden. Auf Grund des Verrutschens der schwarzen Verhüllung beim unwilligen Aufstehen (weil die lästigen Männer vor ihnen wegen eines Torjubels unvermutet aufspringen und man nichts mehr von der Vorstellung sieht) wirken auch die bunten Dressen des FC Koran nicht mehr ganz so schön grell. Und deswegen erkennen die Damen auf der Tribüne auch die öffentlichen Sexszenen, für die man in diesem Land normalerweise ausgepeitscht wird, nur noch ganz verschwommen: Dabei wären die Umarmungen der Spieler samt Abbusseln und Herumwälzen auf dem Boden nach dem Siegestreffer so etwas wie ein entschlüsselter Pornokanal, den man gerade in dieser prüden Gegend gerne scharf sehen würde. . .

Für die Frauen in der islamischen Welt ist der Besuch eines Fußballspiels also mit gewissen optischen Hindernissen verbunden. Ihre emanzipierten Geschlechtsgenossinnen im Westen, Vorkämpferinnen der Gleichberechtigung, haben aber oft schon klare Sicht auf die saftige Wiese, auf der an beiden Enden seltsame Aluminium-Verschläge stehen, um die man Netze gebunden hat, damit die weißen Tauben oder sonst irgendwelche Vögel nicht davonfliegen – Insider nennen so etwas im Übrigen Spielfeld mit zwei Toren! „Hier könnte man ein wirklich nettes Hochzeitsfest veranstalten“, analysierte Beate, eine Schulkollegin meiner treuen Gefährtin, die endlich eine ihrer Lieblingsideen verwirklichte: „Nehmen wir doch einmal meine Freundinnen zu einem Match ins Stadion mit. Das wird ein Spaß!“

Und dieser Traum von 1001 Nacht wurde tatsächlich wahr: Ich fühlte mich wie ein Scheich mit seinem Harem nach einer ultraliberalen Revolution: Man durfte den Begleiterinnen nicht einmal mehr die Zunge an den Gaumen kleben, geschweige denn. . . .! „Jööö“, schrie Astrid und deutete auf den Tormann im violetten Dress, „so ein ähnliches Cocktailkleid habe ich auch daheim.“ Wir saßen übrigens beim Wiener Derby im Zuschauerblock des Vereins, in dem besagter Spieler mit besagtem Outfit tätig war. Während das Kaffeekränzchen um mich herum kicherte, empfanden die anderen Zuschauer die Bemerkung weniger als Kompliment für dessen modisches Gespür, sondern eher als spöttische Herabwürdigung ihres Idols. Die Prügel kassierte natürlich ich, weil Mädels schlägt man in unserer modernen, aufgeklärten Gesellschaft nicht.

Während wir sofort als „Grüne“, hinterhältige Unterstützer des verhassten gegnerischen Klubs, verschrien waren, und ich bei jedem Angriff dieser „verdammten Säue“ Tritte in den Rücken abbekam, kommentierte die kreischende Girlie-Band um mich herum die Partie mit geradezu analytischem Verständnis.

„Abseits!“, stellte meine Gefährtin fest, die zugegebener Maßen zumindest ein bisschen Ahnung vom Regelwerk dieser exotischen Sportart hat.

„Blödsinn!“, wetterte Natascha. „Es sind doch noch alle da.“

„Außerdem“, ergänzte Silvia, „haben wir erst die siebente Minute. Wieso sollen die da schon weggehen?“

„Und wann?“, fragte Helene, „wird hier der Prosecco serviert. Erst nach einer Viertelstunde?“

In der Zwischenzeit gab der Schiedsrichter einen Elfmeter für die Schweine, doch meine Damen plauderten ungehemmt über Giselas neue Chefin, diese Nervensäge, die viel zu viel reden würde, und Andrea beschwerte sich mit wilder Gestik über die Rüpel in der Reihe vor ihr, die lauthals schimpften: „Regen Sie sich nicht auf, diese Person ist wirklich eine Psychopathin.“ Deren Kritik hatte sich aber eher gegen den Referee gerichtet, und ich bekam wieder eine in die Schnauze.

Zur Pause suchten die Ladys dann vergeblich das „Foyer“, während ich mich dem ganzen Theater durch Flucht auf die Herren-Toilette entzog, wo eine Lagebesprechung stattfand: Dort war ich endlich unter Experten. Als ich auf meinen Platz zurückkehrte, die zweite Halbzeit lief schon ein paar Minuten, traute ich meinen Augen nicht: Grete tupfte gerade die Stirn eines gemeingefährlichen und amtlich bekannten Ultras ab, weil dem zwischen einigen Totenkopf-Tätowierungen ein ekelerregender Pickel gewachsen war. Er bedankte sich höflich bei ihr und pflaumte mich, den Zuspätkommenden, mit bösen Worten an, doch endlich auf meinem verdammten Hintern zu sitzen, um ihm nicht die Sicht zu verstellen. Ich entschuldigte mich kleinlaut.

Wenn Sie mich jetzt fragen, wie das Match ausgegangen ist, muss ich ehrlich antworten: Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, dass Michaelas Gatte, übrigens auch eine Sau, seit neuestem eine Geliebte haben dürfte, dass die neue Angestellte in der berühmten Parfümerie in der Kärntner Straße eine echte Tussi wäre und wir, so beschloss es meine Gefährtin, mit all ihren Freundinnen nach Dubai auf Urlaub reisen würden. „Das wird ein Spaß, wirst schon sehen!“

Ach ja, eines weiß ich auch noch ganz genau: dass Sybilles neues Kleid, im neuen Design des berühmtesten Pariser Modezaren geschnitten, von oben bis unten grün schimmert, und zwar grell-grün, in die Augen stechend grün, Schweine-grün also. „Wollt ihr es sehen?“, schrie sie ungefähr in der 70. Minute des Fußballschlagers derart laut, dass es der gesamte Sektor hören könnte. Dann sprang sie auf, riss den Mantel vom Leib und kletterte in ihrer ganzen Farbenpracht auf den Sessel, damit sie alle, wirklich alle im Kreise der violetten Hooligans bewundern konnten. Auweia!

Habe ich schon erwähnt, dass ich jede Form von Aufklärung, Modernisierung und Gleichberechtigung ablehne? Im Islam und bei uns!

Die Beute

Der Jogger in der Großstadt, also einer wie ich, hat drei natürliche Feinde: Seinen eigenen Lebenswandel, der ihn bremst, die fremde, sexy junge Frau, die ihn immer wieder überholt, und den Hund, der ihn frisst.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich bin durch und durch tierliebend. Während menschliche Babys mit mir einen eher distanzierten Umgang pflegen, wälze ich mich mit Vierbeinern jeder Art gleich beim ersten Treffen auf dem Boden: Ich bin, was das betrifft, eine männliche Nutte – leicht zu haben. Das scheint sich in der Welt der Kläffer herumgesprochen zu haben: Die Sympathie, die wir uns wechselseitig entgegenbringen, ist in meiner Wohngegend geradezu sprichwörtlich. Manche Herrchen und Frauchen richten sogar ihren Tagesablauf nach meinen Spaziergängen, damit ihre Hündchen mich regelmäßig treffen. Sonst würden sie aus Liebeskummer in den Hungerstreik treten.

Diese Love-Story gilt aber nicht im Sport: Kaum ziehe ich mir Laufschuhe an und bewege mich ein paar Schritte schneller als der Durchschnittsösterreicher, bin ich für sämtliche Vierbeiner ein klassisches Beuteformat. Die heimische Tierwelt kennt diese Art der menschlichen Fortbewegung ja kaum, denn meine Landsleute vermeiden im Normallfall jede schweißtreibende Tätigkeit: Wir sind keine Nation von Athleten, dafür gibt es schließlich Fernsehübertragungen.

Also, denkt der Hund wohl, wenn er mich im Park oder in der Allee joggen sieht: Sein Essen läuft davon. Ich verstehe ihn ja: Mein Körper besteht aus Fleisch, Fett und noch ein paar anderen nahrhaften Substanzen, und das liebe Vieh hat Hunger – was würde ich machen, wenn mein Schweinsbraten plötzlich Reißaus nehmen würde? Richtig: Nichts wie hinterher!

Die meisten Besitzer zeigen in solchen Fällen großes Verständnis für ihre bellenden Jäger auf vier Pfoten und beruhigen den panischen Jogger mit aufmunternden Worten, die sich auf Grund meiner letzten, ziemlich schmerzhaften Erfahrungen in zehn Punkten zusammenfassen lassen:

- Er will ja nur spielen! (Weil ich aber den zerbissenen Plastikbären des Rottweilers sah, dem alle Gliedmaßen fehlten und der ihm gerade aus dem schäumenden Maul fiel, wusste ich, wie der mit seinem Spielzeug umgeht. Ich weinte vor Angst.)

- Er tut eh nichts! (Diese These wurde von einem älteren, der Wissenschaft kundigen Herren, durch ein paar interessante Belehrungen unterstrichen: Nur, wenn seine Schnauze nach unten gerichtet ist, der Blick aber nach oben, sein Bellen tief ist und der Körper merklich angespannt, kann er wirklich gefährlich werden. Das war für mich aber schwer zu erkennen, denn mein Kopf befand sich bereits im Inneren des deutschen Schäferhundes.)

- Bleiben Sie stehen, dann weiß sie, dass sie kein Hase sind! (Das englische Bulldoggen-Fräulein Pippi legte mein Verhalten allerdings eher als Feigheit vor dem Feind, grinste kurz und verbiss sich in meinen Hasenfuß. Ich schrie vor Schmerzen.)

- Laufen Sie weiter, der kriegt Sie nie! (Sagen Sie das einmal einem Border Collie, der Sie für ein flüchtendes Schaf hält! Das Wettrennen verlief ziemlich einseitig.)

- Das ist eine Hundewiese! (Wo steht das, bitte? Ach ja: In den Augen des knurrenden Riesenmischlings, der mich vom Rasen zerrte.)

- Er ist ja eh so lieb! (Waldi war vielleicht in seinem Vorleben ein harmloser Dackel gewesen, im Diesseits erinnerte er mich aber eher an eine Kreuzung zwischen einem American Staffordshire und einem Pit Bull Terrier – aber nur kurz, dann wurde mir schwarz vor den Augen.)

- Streicheln Sie ihn einfach! (Leicht gesagt, wenn die Tibetanische Dogge auf einem liegt).

- Nicht drauftreten, bitte! (Wie sollte das denn gehen? Der Mini-Pudel sprang wie ein Flummi und hing mit seinen Vorderzähnen an meinem Mittelfinger, aus dem Blut tropfte. Er liebt sein Steak anscheinend very rare.)

- Schnell, geben Sie ihm etwas zum Fressen! (Wer rennt schon mit einem Hundeknochen durch den Augarten? Also nahm Jack-Russell-Bubi Tom mit meinem Wadenbein Vorlieb.)

- Nur Idioten joggen! (Der einzige Rat, der wirklich half: Welches Lebewesen macht sich im Großstadt-Dschungel freiwillig zur Beute? Ich höre besser auf, setze mich ins Auto und jage die Radfahrer – auf der anderen Seite der Treibjagd zu stehen, macht viel mehr Spaß.)

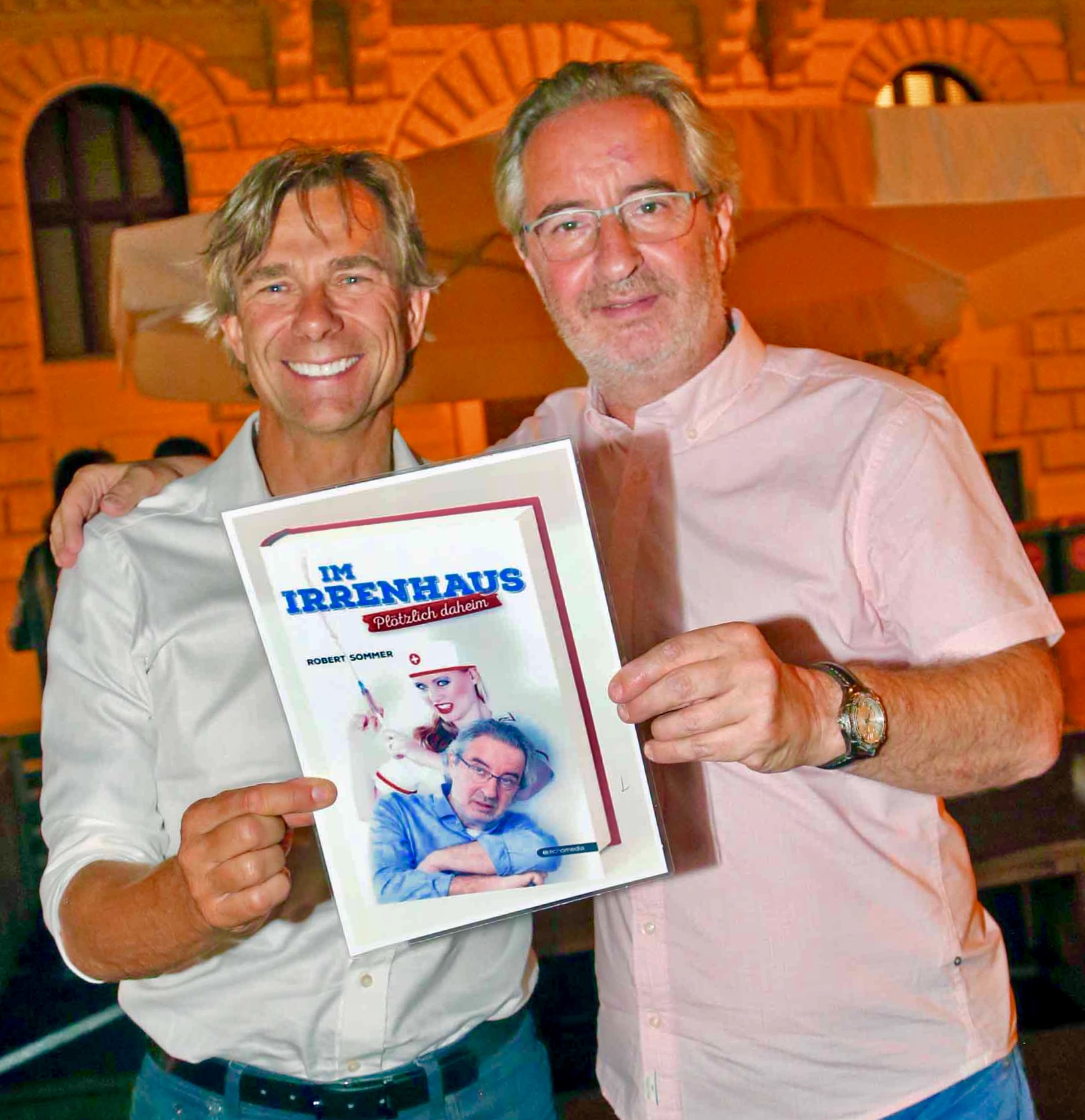

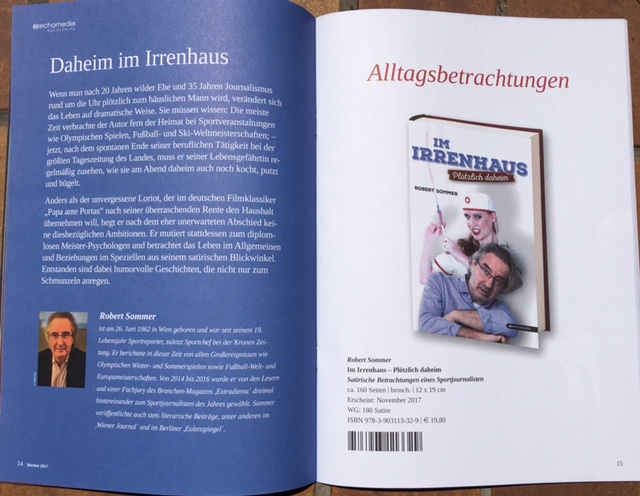

Das Buch „Im Irrenhaus – Plötzlich daheim“ Wenn man nach über drei Jahrzehnten als journalistischer Weltenbummler und zwei Jahrzehnten wilder Ehe plötzlich zum häuslichen Mann wird, verändert sich das Leben auf dramatische Weise: Anstatt bei Olympischen Spielen finden meine „Wettkämpfe“ jetzt in den eigenen vier Wänden oder in heimischen Gourmet-Supermärkten statt, wohin mich meine Gefährtin einen Tag vor dem Heiligen Abend zum Einkaufen entsandte – dabei erntete ich übrigens keine Medaillen, sondern nur die bittere Erkenntnis, das nur „dabei sein“ wirklich nicht alles ist. „Im Irrenhaus – Plötzlich daheim“ ist eine Sammlung humorvoller Kurzgeschichten, natürlich mit den künstlerischen Übertreibungen eines geborenen Satirikers. Früher lief ich von Termin zu Termin, jetzt von einem humorvollen Erlebnis zum anderen: Wie mich der SMS-Teufel auslachte, warum ich im Fitnesscenter scheiterte, wieso ich in der Nervenklinik eingeliefert wurde – das alles und vieles mehr können Sie in meinem neuen Buch lesen. Geschichten, die nicht nur zum Schmunzeln anregen!

Im Buchhandel, bei Morawa, Thalia und Amazon erhältlich!

Im Irrenhaus – Plötzlich daheim

19,80 Euro | 200 Seiten | Hardcover

ISBN: 978-3-903113-32-9

© 2017 echomedia buchverlag

Cover Foto von Alexander Amon

Leseproben aus meinem Buch „Im Irrenhaus – Plötzlich daheim“

Mit Unterschrift und Stempel

Wenn man als freier Schriftsteller in den Tag hineinlebt, wird sogar die Politik ein interessantes Thema. Und so blieb mir nicht verborgen, dass der österreichische Finanzminister eines Tags beschloss, das Budgetloch wäre zu groß. Man müsste, so verkündete er, Taten setzen. Und man setzte.

Zuerst wurden die Pensionen gekürzt – und weil das nichts half, die Pensionisten abgeschafft.

Als das Loch schon größer als das Budget war, wurden weitere Steuern erfunden. Die wirtschaftliche Lage eskalierte weiter, also schickte man sich an, die Löhne kräftig zu reduzieren. Natürlich nannte man das nicht so, sondern politisch korrekt: einfrieren.

Als der Finanzminister (es war übrigens schon ein anderer, der alte war unter die neugeschaffene Pensionistenregelung gefallen) Selbstmordgedanken hegte und seinen Kopf stundenlang in einen Kühlschrank steckte, erhöhte man zur dessen Beruhigung rasch die Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel. Nachdem die aufgrund der ausbleibenden Fahrgäste wiederum ihren Bankrott erklärten, musste jeder Autobesitzer eine derart hohe Straßenmaut berappen, dass keiner mehr Geld fürs Benzin hatte. Und als schließlich nur noch der Finanzminister (schon wieder ein neuer, der andere zog ein Leben im ewigen Eis vor) einen Wagen besaß, kam er auf die schicksalhafteste Idee eines Österreichers in den letzten tausend Jahren: Er führte die Registrierkasse ein.

Man muss sich das einmal vorstellen: Der Staat verlangte plötzlich für sämtliche Tätigkeiten seiner Bürger Belege mit Unterschrift und Stempel. Und die konnte man dann, fein säuberlich sortiert, beim Finanzamt geltend machen. Und bekam so einen Teil seines Geldes wieder zurück. Was früher mit einem wissenden Augenzwinkern und einem festen Händedruck in Sekundenschnelle abgewickelt worden war, entwickelte sich zu mittelgroßen Staatsverträgen. Unsere Insel der Seligen im Herzen Europas wurde daraufhin aus Protest von einer Streikflut dahingerafft, die alles mit sich riss: Richter richteten nicht mehr, Vertreter vertraten nicht mehr, Ärzte verarzteten nicht mehr, und Staatsdiener dienten nicht mehr. Aber gut, das fiel nicht so auf.

Doch es half alles nichts, das Leben wurde für alle ein wenig komplizierter: Schließlich musste nach dem neuen Gesetz jeder Handgriff, gleich ob von einem oder für jemanden, belegt werden. Im Kampf um eine Zeitung kam ich erst am nächsten Tag in die Heimat zurück. Mein bester Freund, der in einem Taxi nach mir Ausschau halten wollte, gilt seitdem als vermisst. Und ein lieber Journalisten-Kollege fiel bei einer Tankstelle.

Wir befanden uns im Krieg.

Etwa in der Trafik: „Ihre ‚Krone‘? Bitte sehr, macht einen Euro! Eine Rechnung? Natürlich, Wenn Sie mir, bitte, hier schriftlich bestätigen, dass ich Ihnen die Zeitung verkauft habe. Wie? Sie benötigen einen Beleg für den verwendeten Kugelschreiber? Kein Problem, wenn Sie mir im Gegenzug eine eidesstattliche Erklärung abgeben, dass der Kuli nicht aus meinem Geschäft stammt. . .“ Kurze Fahrten in die jeweiligen Wohnungen, zwecks Überprüfungen der Geburtsurkunden und Taufscheine versteht sich, eine etwas längere Reise in die jeweilige Geburtsstadt des Vaters nach Brzkowicko oder so ähnlich irgendwo in Böhmen beendete im Regelfall den kleinen Handel. Außer man musste in die Türkei, dann dauerte es etwas länger.

Dass sich vor den Geschäften Menschenschlangen bildeten, machte nichts. Sagte der Finanzminister. Auch dass niemand mehr wusste, an welches Ende einer Menschenschlange man sich für welche Bestätigung einzureihen hatte, war kein Problem. Hieß es.

Aus aller Welt kamen die Fernsehteams und filmten uns. Einmal wurde auch ich interviewt. Leider bekam ich von diesem gesetzlosen Fremden keine Bestätigung dafür. Typisch.

Langsam gewöhnte ich mich aber an das neue Leben: Jeden Tag um sechs Uhr in der Früh rief ich meinen Steuerberater an und bat ihn um Tipps, wie ich die nächsten Stunden die staatliche Registrierkasse am besten in mein irdisches Dasein integrieren konnte. Ich besuchte meinen alten Squash-Partner nicht mehr am Nachmittag, sondern um drei Uhr nachts, weil ich somit 22 Prozent der Fahrtspesen als erhöhte Sonderausgabe beim Fiskus geltend machen konnte – den Beleg musste ich mir allerdings mit Waffengewalt erkämpfen. Ich trennte mich nach 20 Jahren glücklicher Beziehung vorläufig von meiner Gefährtin (was mir ein Prozent mehr an Werbekosten brachte) und näherte mich dem bisher unvorstellbaren Gedanken an die käuflichen Liebe. Die ist vielleicht nicht ganz so charismatisch, aber man hat dabei zumindest die Chance auf eine Rechnung.

Urlaub machte ich nicht in Griechenland, sondern am Südpol, was den Vorteil hatte, dass ich für die Behandlung meiner schweren Lungenentzündung einen Bon vom Arzt erhielt – den könnte ich in die Steuererklärung aufnehmen. Im Fieberwahn, aber immerhin. Meine Wohnung musste ich allerdings verkaufen, weil ich als obdachloser Streuner von der Gemeinde Wien einen offiziellen Beleg für meine Mindestsicherung bekam.

Gestern nahm ich mir das Leben. Das sollte mir in Zukunft die Luxussteuer ersparen. Als ich allerdings vor Petrus stand und in dem Himmel wollte, verlangte er doch glatt eine Bestätigung mit Unterschrift und Stempel. Das wunderte mich nicht.

Unser Finanzminister war ja auch schon tot.

Happyend

Doris ist eine gute Freundin meiner Gefährtin, und die beiden übertreffen einander in der Sorge um mich: vor allem, was die Fitness angeht. Nicht etwa, dass man die beiden oft beim Lauf- oder Krafttraining erwischt, schon eher im Kaffeehaus, aber ihnen ist eine körperliche Begabung eigen, die Männern völlig fremd ist: Beweglichkeit. Jede Frau ist eine geborene Ballerina. Während alles, was sich bei uns um mehr als fünf Grad drehen kann, schon eine Fleißaufgabe des Lieben Gottes bei der Talente-Vergabe gewesen war.

Das hatte lange Zeit auch seinen Sinn, etwa beim Autofahren: Vertreter unseres Geschlechts saßen stets am Steuer und blickten dabei kerzengerade nach vorne, um den Langsampendler auf der dritten Spur der Westautobahn ins Kreuzfeuer der Pupillen zu nehmen und solange anzustarren, bis er aufgab und die Seiten wechselte. Die Dame unseres Herzens musste sich indes zu uns drehen, um herumzumotzen. Aber dann entglitt dem Herrn die Verkehrspolitik, indem er den Radfahren Menschenrechte gewährte.

Und so musste ich beim Abbiegen vom Franz-Josefs-Kai in die Hollandstraße meinen Kopf tatsächlich derart weit nach links biegen, um keinen dieser von hinten daherrasenden Drahteseln aufzuspießen, bis die Halswirbeln krachten. Wie gesagt: Ein Mann sollte nicht zum Balletttanzen gezwungen werden.

„Um Gottes willen!“, schrie Doris vom Rücksitz in mein Ohr, das daraufhin genauso schmerzte wie der Nacken. „Du bist ja ein körperliches Wrack. Dein Beruf als Journalist hat dich völlig kaputtgemacht, sei froh, dass du nicht mehr dabei bist! Weiß du überhaupt, was passiert, wenn du alt bist? Deine Wirbelsäule wird so unbeweglich, dass dir deine Frau die Schuhbänder binden muss. Und dann landest du im Rollstuhl.“ Das sollte ein Masseur verhindern.

Die beiden Kumpaninnen einigten sich noch am selben Tag, und zwar im Kaffeehaus, auf einen Spezialisten in Wien-Neubau, den sie nach eingehenden Vergleichen mit anderen Internet-Kandidaten für den geeigneten hielten. Was das World Wide Web allerdings verschwieg, war das Stockwerk und die erschwerende Tatsache, dass das Haus keinen Lift hatte. Und so war schon das erste Aufeinandertreffen mit meinem Heiler eine glatte Demütigung für mich: An der Tür in der sechsten Etage stand eine strahlende, ausgeglichene Erscheinung mit dem idealen Puls von gefühlten 60 Schlägen in der Minute, gerade Körperhaltung, die Schultern in gleicher Höhe, die Oberarme muskelbepackt, und das hautenge, helle T-Shirt ließ Sixpacks erahnen, auf denen ein Radfahrer jederzeit balancieren könnte. Weiter nach unten schaute ich nicht, das ersparte mir weitere Peinlichkeiten – denn ich hatte vor allem mit meinem Atem zu kämpfen: Herzschlag an die 200, die rechte Schulter fiel gegenüber der anderen deutlich ab, und unter dem Hemd, das mir aus der Hose gerutscht war, blickte eine bleiche, weiße Masse hervor, die nur Experten der menschlichen Körperkultur als Bauch identifizieren hätten können.

„Macht ja nichts“, starrte der Masseur über mich, den Gebückten, hinweg und meinte, ohne die sterile Tonart seiner Stimme zu verändern: „Legen Sie sich dort aufs Bett! Aber vorher ziehen Sie, bitte, Ihre Jeans und das Unterleibchen aus. Brauchen Sie dabei Hilfe?“

Arroganz scheint nicht nur die Medizin von Ärzten zu sein – auch ihre knetenden Helfer verabreichen sie den gequälten Existenzen dieses Planeten gerne.

Mit letzter Energie und wenig Eleganz ließ mich mein Stolz dann doch alleine auf den Klapptisch klettern. Ich lag mit dem Gesicht nach vorne auf diesem wackeligen Gestell, und die Salbung der vereisten Muskulatur begann mit der ersten Ölung. „Ihre Haut ist zu trocken“, mahnte der von Gott Gesandte und verrieb gegen eine kleine Aufzahlung ein ganzes Fläschchen mit einer Art Weihwasser in meinen steppengleichen Rücken. Dann knurrte er halbwegs zufrieden, nahm jeden Wirbel meiner Säule in seine athletischen Finger, die mehr Umfang hatten als meine Oberschenkel, und drückte selbstgefällig zu. Das war wie Zahnreißen ohne Spritze, was die Frage aufwirft: Wieso darf ein Masseur eigentlich keine schmerzstillenden Injektionen verabreichen? Oder überhaupt eine Vollnarkose: einmal Shiatsu-Behandlung, eine Stunde im Koma, und man würde völlig biegsam aufwachen.

An mir hingegen wurde eine Nierentransplantation bei vollem Bewusstsein vorgenommen. Der weiße Engel spitze nämlich die Ellbogen zu einem Bohrer, fand mit seinem Kennerblick die härteste Stelle am Rücken und stampfte mit der Urkraft seiner Arme ein Loch hinein: Einer Asphaltstraße muss es ähnlich ergehen, wenn ihr Arbeiter mit einem Presslufthammer ein Loch reißen. Ich blickte ängstlich nach unten und suchte nach Blut, das aus mir triefen müsste. Aber für den Meister der Lockerung war das erst der Beginn: Er nahm sich mit derselben Technik jeden einzelnen Zentimeter vor, bis er das Teer an meinem Nacken erreicht hatte: Ich biss ins Handtuch, um ihm nicht die Genugtuung meiner Pein zu geben. „Das Wichtigste ist“, dozierte er genüsslich, „dass sie alles herauslassen und nichts unterdrücken. Schreien Sie nur, wenn Ihnen danach ist.“ Leck mich!

Ich hielt sogar durch, als mich der Folterknecht aufforderte, aufrecht auf dem Klappergestell Platz zu nehmen. „So kann ich leichter, ihre verschobenen Wirbeln einrichten.“ Wozu das notwendig wäre, sagte er allerdings nicht, denn eigentlich haben sich die auf ihren neuen Plätzchen schon ganz wohl gefühlt – aber in der Orthopädie für Anfänger, also für Masseure, scheint das so etwas wie Hausbesetzung zu sein: Die Störenfriede müssen weg! Daher umklammerte er meinen Oberkörper von hinten, als würde sich ein Rhesusäffchen an seiner Mama festhalten, packte mit beiden Händen meinen Hals und zog mich in die Luft. Dort hing ich wie ein zu Tode Verurteilter. Dagegen war die spanische Inquisition eine einzige Streicheleinheit – aber selbst, wenn ich etwas zu verraten gehabt hätte, wäre ich sprachlos gewesen. Der Henker nahm mir die Luft zum Atmen, dabei hätte ich alles preisgegeben: Ja, gestern habe ich mit dem Teufel zu Abend gegessen, und zum Dessert gab´s ein paar Kinderbeinchen. Meine Frau ist eine Hexe. Und Doris sowieso.

Nach einer Minute verließen den Muskelprotz dann doch die Kräfte, er hängte mich vom Seil ab, und die Hinrichtung wurde verschoben. Der Barmherzige setzte mich sanft auf den Tisch, strich über meinen Oberkörper und diagnostizierte mit Röntgenaugen, die jeder seiner Zunft zu haben glaubt: „Also der dritte Lendenwirbel ist ziemlich ramponiert und der vierte Brustwirbel leicht verschoben, dafür haben wir den zweiten Halswirbel einrenken können. Mit Ihren Problemen sollten Sie solche Behandlungen wöchentlich machen – es gibt aber eine sehr, sehr schlechte Nachricht für Sie: Ich habe ein Job-Angebot als Straßenbau-Arbeiter angenommen und schließe meine Praxis.“

Seitdem weiß ich, was Happyend bei einer Massage bedeutet.

Fürs Vaterland

Als Journalist hat man zwangsläufig viel mit Politikern zu tun – und weil sich der gesamte österreichische Sport großteils aufs Verteidigen von Niederlagen beschränkt, macht man in unserem Land den jeweiligen Verteidigungsminister auch gleich zum Ressortchef über den Sport. Daher kannte ich sie durch meinen Beruf allesamt.

Diese geschätzten Regierungsmitglieder der letzten Jahre mögen mir, bitte, die folgenden persönlichen Erinnerung an meine Jugendzeit verzeihen: Schon damals war nämlich das Bundesheer ein allseits beliebtes Diskussionsthema. Ich glaube, daran hat sich auch bei den potenziellen Vaterlandsverteidigern von heute nichts geändert. Die entscheidende Frage ist: Wie kann man sich am besten davor drücken?

Gesundheitliche Schäden erfreuen sich stets einer gewissen Beliebtheit: Ein Mann im Rollstuhl wird selten genommen. Beim Abtrennen von Gliedmaßen wäre ich hingegen vorsichtig, schließlich kann man auch mit einem Bein zumindest noch Fallschirmspringer werden.

Ich spreche aus Erfahrung. Als meine Freunde und ich nämlich 18 Jahre jung waren, analysierten wir nächtelang alle Möglichkeiten, sich auf der attraktivsten Weise dem Dienst am Staat zu entziehen. Die kollektive Amputation ein paar vermeintlich sinnloser Finger, vornehmlich der Ringfinger, setzte sich in einer Kampfabstimmung durch; auf Platz zwei landete ein offenes Magengeschwür, gefolgt von schweren Lungenkrankheiten.

Nur Bertl hielt sich aus all diesen Gesprächen auffallend heraus. Ich war damals nicht ganz sicher, ob seine Schweigsamkeit auf geistige Leere oder Schlitzohrigkeit zurückzuführen wäre. Längst kenne ich die Antwort: Bertl ist ein Genie.

Während unsereins den Zigarettenkonsum auf mehrere Stangen pro Stunde hinaufschraubte, um zumindest mit den Ansätzen gröberer Atemprobleme aufwarten zu können, und sich behutsam diverse Sägen an die Hand legte, ging ein durch und durch vollständiger Bertl zur Stellungskommission. Und ein topfitter noch dazu.

Mir zum Beispiel bereitete dort schon ein zirka 25 Zentimeter großes A beim Sehtest gröbere Schwierigkeiten, unser Rambo entzifferte aber sogar Buchstaben in Mikrobenform. „F – Z – U – X – stimmt’s, Herr Leutnant?“, donnerte es beherzt aus Bertls Mund. „F – Z – U – X – Sie haben Recht!“, wunderte sich der Offizier. „Danke, Sir!“

Peter hingegen suchte sein Glück beim Hörtest, nachdem er wochenlang jedes Heavy-Metal-Konzert in der Umgebung besucht hatte. Claus beim EKG (Er hatte zuvor schon 14 Liter Kaffee ohne Milch aufgeschlabbert und pendelte sich bei einem Puls von 280 ein). Gerhard beim Lungenröntgen (Die zwei Murmeln in diesem Organ warfen einen diabolischen Schatten und klangen beim Ausatmen wie das Salzburger Glockenspiel fünf vor zwölf). Michael versuchte es mit dem Magen, er war zuvor unzähligen Fischmäcs mit Pommes und Dessert habhaft geworden. Im Großen und Ganzen ist es uns gelungen, die durchschnittliche Lebenserwartung der Österreicher auf 20,5 zu drücken.

Nur Bertl strahlte Gesundheit aus: Blutdruck 120:60, Ruhepuls 50, ein gesundes Herz, ein fitter Magen, rundum ein Prachtbursche; mit der richtigen Einstellung zum Bundesheer noch dazu: „Jawohl, Herr Oberleutnant! Danke, Herr Major! Auf Wiedersehen, Herr General!“

Im abschließenden Einzelgespräch mit einem Berufsoffizier erklärte er außerdem seine Bereitschaft, im Ernstfall fürs Vaterland kämpfen zu wollen. „Ich habe mir alles genau überlegt“, erzählte er feixend, „und bin zu der Ansicht gekommen, dass wir ein starkes Bundesheer benötigen, um in sicheren Grenzen leben zu können. Jeder von uns muss seinen Beitrag für den Frieden in Freiheit leisten.“

Dann warteten wir auf die Urteile – und die waren eine Niederlage auf allen Linien: Peter, der Gehörlose: schuldig. Also tauglich. Claus mit dem schnellen Puls: tauglich. Gerhard mit dem Glockenspiel: tauglich. Auch Michael mit dem Fischmäc und mich, den Blinden, hat´s erwischt: acht Monate unbedingt.

Nur Bertl war untauglich. Offizielle Begründung: Geistige Umnachtung.

Einblicke in Lesungen & Making Of